梁底露钢筋怎么处理

- 发布时间:2025-07-21 10:34:41

- 浏览: 942

- 出处:加固之家

- 作者:小柯

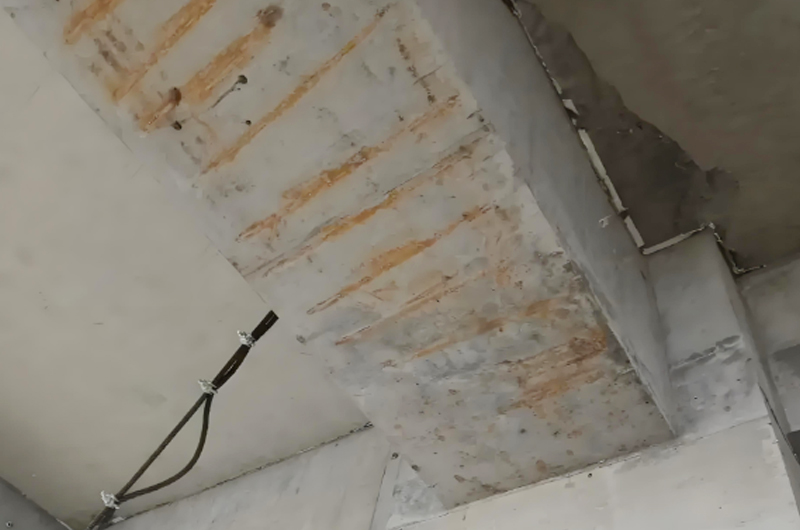

梁底露钢筋是结构安全的重要隐患,若不及时处理,钢筋会因锈蚀导致截面削弱,进而降低梁的承载力(尤其是受拉区钢筋,直接影响梁的抗弯能力)。处理需遵循

“除锈防腐→恢复保护层→增强局部强度” 的步骤,具体方案根据露筋程度(轻微、中度、严重)选择:

一、轻微露筋(钢筋表面无锈蚀,混凝土保护层局部剥落)

特征:仅少量钢筋外露(单根钢筋外露长度<100mm),钢筋无锈迹,周围混凝土无裂缝、酥松。

处理步骤:

1、清理表面:用硬毛刷清除露筋处的浮灰、碎屑,再用压缩空气吹净缝隙内杂物。

2、修复保护层:采用高强度修补砂浆(如 C40 以上,添加聚丙烯纤维抗裂)填充露筋部位,修补厚度不小于原保护层厚度(梁底保护层通常为 25-30mm),表面抹平压实。

3、养护:覆盖塑料薄膜养护 7 天,确保修补砂浆强度达标。

二、中度露筋(钢筋轻微锈蚀,混凝土保护层脱落范围较大)

特征:多根钢筋外露(外露长度 100-500mm),钢筋表面有浮锈(呈黄色),周围混凝土存在细微裂缝(宽度<0.2mm),无酥松现象。

处理步骤:

1、除锈处理:

用角磨机安装钢丝轮打磨钢筋表面锈迹,直至露出金属光泽;

若钢筋局部坑蚀(锈蚀深度<3mm),用砂纸打磨平整,避免应力集中。

2、混凝土修补:

沿露筋边缘向外凿除 10-20mm 范围的疏松混凝土(形成斜坡面,便于新老混凝土结合),用清水冲洗干净并湿润 12 小时;

涂刷界面剂(如水泥基渗透结晶型涂料),增强新老混凝土粘结力;

采用微膨胀细石混凝土(强度等级比原梁高一级,如原 C30 则用 C35)浇筑,振捣密实后覆盖养护 14 天。

3、局部增强:若露筋位置在梁跨中(受拉区关键部位),可在修补完成后,于梁底粘贴 1 层碳纤维布(宽度 200-300mm,沿梁长方向铺设),提高局部抗弯能力。

三、严重露筋(钢筋锈蚀严重,混凝土大面积损坏)

特征:钢筋锈蚀深度>3mm(出现麻坑、截面缩减),外露长度>500mm,周围混凝土酥松(用手能掰碎),或伴随梁体裂缝(宽度>0.3mm)、挠度超标(如跨度 6m 的梁,挠度>30mm)。

处理步骤:

1、结构安全性评估:先由专业机构检测钢筋实际截面面积(锈蚀后的直径)、混凝土强度(回弹法或钻芯法),判断梁的承载力是否满足要求。

2、钢筋修复或更换:

若钢筋截面损失率<10%:除锈后涂刷环氧防锈漆(2 遍),恢复保护层;

若截面损失率>10%:需截断锈蚀段,采用钢筋焊接连接(双面焊,长度≥5d,d 为钢筋直径)或机械连接(套筒挤压),更换为同规格新钢筋(确保受力连续)。

3、混凝土加固:

凿除全部酥松混凝土至坚实基层,露出健康混凝土界面(需保留原钢筋骨架);

采用增大截面法加固:在梁底新增 50-100mm 厚混凝土(内配纵向钢筋和箍筋,与原梁钢筋绑扎连接),形成 “组合截面”,恢复并提高梁的承载力;

若空间受限(如层高不足),可采用外包钢加固:在梁底及两侧粘贴角钢(如 L75×5),用缀板焊接形成钢骨架,灌注结构胶填充缝隙,通过钢骨架分担荷载。

4、整体监测:加固完成后,定期观测梁体挠度和裂缝变化(持续 3-6 个月),确保结构稳定。

四、关键注意事项

1、禁止 “简单覆盖”:仅用水泥砂浆涂抹露筋表面,未除锈或未处理疏松混凝土,会导致内部继续锈蚀,短期内再次出现问题。

2、材料匹配:修补用混凝土 / 砂浆的强度、弹性模量需与原梁接近(如原梁 C30,修补材料不低于 C30),避免因收缩不一致产生新裂缝。

3、承重保护:施工期间需对梁体进行临时支撑(如设置钢管脚手架),避免加固过程中梁受力过大导致垮塌。

4、后续维护:修复后定期检查(每年 1 次),尤其潮湿环境(如厨房、卫生间上方的梁)需加强防水处理,防止再次出现钢筋锈蚀。

若露筋涉及梁的关键受力部位(如支座附近、跨中),建议由具备加固资质的单位制定专项方案,确保处理后结构安全符合《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367)要求。